СТОЛИЧНЫЙ ТЕАТР И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ: СПЕКТАКЛИ АРТИСТОВ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ НА КУРСКОЙ СЦЕНЕ (1850-е – 1890-е годы) |

Автор: В.В. Раков

|

|

| Здание Дирекции Императорских театров в Санкт-Петербурге. |

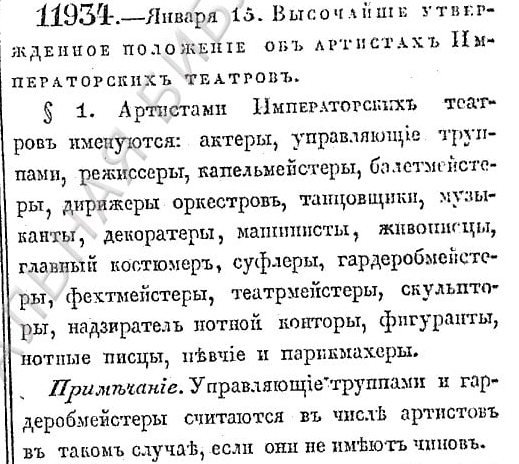

Регулятивным правовым актом в отношении артистов Императорских театров являлся Указ № 11934 от 15 января 1839 г. Под артистами императорских театров понимались: актеры, управляющие труппами, режиссеры, капельмейстеры, балетмейстеры, дирижеры оркестров, танцовщики, музыканты, декораторы, машинисты, живописцы, главный костюмер, суфлеры, гардеробмейстеры, фехтмейстеры, театрмейстеры, скульпторы, надзиратель нотной конторы, фигуранты, нотные писцы, певчие и парикмахеры.

|

| Положение об артистах Императорских театров 1839 г. |

Все они считались состоящими на службе. Как говорилось в Указе «…по их талантам и занимаемым ими амплуа и должностям …» персонал Императорских театров делился на три разряда: к первому разряду относились актеры, занимающие первые амплуа во всех родах драматического искусства, управляющие труппами, режиссеры, капельмейстеры, балетмейстеры, главный костюмер, дирижеры оркестров, декораторы, машинисты, музыканты-солисты и танцовщики-солисты; ко второму разряду относились актеры, играющие вторые и третьи роли, суфлеры, гардеробмейстеры, театрмейстеры, музыканты, живописцы, скульпторы, надзиратель нотной конторы и фехтмейстеры; в третьем разряде состояли актеры-хористы, актеры, употребляющееся для выходов, для вывода хористов и статистов, фигуранты, нотные писцы, певчие и парикмахеры.

Артистам первого разряда предоставлялось право, «… буде пожелают, и во время службы их при театрах, и по увольнению от оной, получать почетное гражданство: личное – по беспорочном и усердном прослужении при театрах не менее десяти, а потомственное не менее пятнадцати лет» [ 9, с. 62-63].

Артисты Императорских театров, после отмены крепостного права, относились к категории придворных служащих, что давало определенные льготы. Актеры и служащие находились на полном государственном обеспечении, получая гарантированное жалованье. За творческие успехи им присваивалось звание заслуженного артиста (или солиста) Императорских театров. «Социальный пакет» того времени включал бесплатное лечение в госпиталях придворного ведомства и пенсию за выслугу лет. В 1888 и 1895 гг. даже были специально высочайше учреждены знаки отличия для солистов, заслуженных артистов и актеров, проработавших в театрах более 25 лет. И это, не считая поощрений в виде различных драгоценных подарков – перстней, браслетов, табакерок от царя за отдельные спектакли. Именно поэтому, а не только из-за жажды известности и славы, многие актеры стремились попасть на императорскую сцену.

Провинциальный театр последней четверти XIX – начала XX вв. развивался как самостоятельное культурное явление, рефлексирующее как на события местного значения, так и на общероссийские. Заимствуя практику столичных театров в сфере сценического искусства и репертуара, провинциальный театр и сам являлся поставщиком блестящих актёров для Императорских театров, прошедших нелёгкую школу театральной периферии. Приезд общероссийских знаменитостей в губернские центры становился настоящим событием для местных театралов. Не была исключением и курская сцена. К нам приезжали как отдельные артисты Императорских театров, так и временные гастрольные труппы (антреприза) и даже – театр в полном составе.

Первое из выявленных упоминаний о гастролях в Курске артистов Императорских театров относится к 1850-м г.г. В июне 1850 г. театральная хроника Курска представила небывалое ни раннее не позднее явление – гастроли итальянской труппы Императорских Санкт-Петербургских театров. Труппа дала семь спектаклей-опер: Lucia di Lammermoor, Barbier de Sevigla, D’ Elisir d’amore, Lucrecia Borgia, Italiena in Algeri Pasqual и Linda di Chamounix. Особенный фурор среди публики производила Амалия Корбари, засыпанная дождем цветов, в виде букетов, венков и проч. Кроме участия в операх, прима Амалия Корбари, в антрактах пела русские песни. Особенно восхищала она слушателей песенкой: «Соловей мой, соловей» [ 7, 1895, 20 мая].

Амалия Корбари – итальянская меццо-сопрано. Родилась 25 апреля 1827 г. в Милане (Италия). Она была дочерью повара Джироламо Корбари и его жены Катерины. Амалия училась в Миланской консерватории с 3 ноября 1838 года по сентябрь 1845 года. В 1844 году в консерватории она исполнила партию в опере «Il contadino d'Agliate» с текстом композитора Темистокле Солеры и либретто студента консерватории Альберто Леони. Это была постановка для студентов учреждения. В следующем году, также будучи студенткой, она участвовала в опере «Rosalia di San Miniato» композитора-студента Антонио Каньони на либретто Каллисто Басси.

В 1845 году Амалия начала выступать в старом Королевском театре (Queen’s Theatre) в Лондоне, дебютировав в опере Верди «Набукко». В 1866 году она исполнила роль Адальджизы в опере Винченцо Беллини «Норма» вместе с Джулией Гризи в парижском Театре итальянской оперы, а также роль Фенены в «Набукко». Позже она была приглашена в Королевский оперный театр (Ковент-Гарден) в Лондоне, где исполнила партии Донны Эльвиры в «Дон Жуане» Моцарта и принцессы в опере Мейербера «Роберт-Дьявол». В 1849 году она снова выступала в Ковент-Гардене, а также в Санкт-Петербурге, а в 1851 году вернулась в Париж. В столице Франции 31 января 1852 года она участвовала в первом исполнении оперы Бетховена «Фиделио» в Театре итальянской оперы. Она также выступала в итальянских театрах, таких как Триест, Турин и Театро Комунале в Болонье в 1855 году.

В 1860 году Амалия отправилась в турне по Великобритании, дав 53 концерта за 48 дней в различных городах (Манчестер, Ливерпуль, Дублин, Эдинбург). В 1867 году она вновь работала в Санкт-Петербурге.

28 августа 1848 года она выступила на концерте вместе с известным пианистом и композитором Фредериком Шопеном в Gentlemen's Concert Hall в Манчестере. В этом концерте также участвовали итальянские певцы Мариетта Альбони и Лоренцо Сальви.

В сезоне 1853–1854 годов Амалия выступала в Большом театре Лисеу в Барселоне, исполняя партии в операх, таких как «Лючия ди Ламмермур» и «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Риголетто», «Луиза Миллер» и «Трубадур» Верди, а также «Семирамида» Россини. 20 мая 1854 года она исполнила роль Леоноры в «Трубадуре», что стало премьерой этой оперы Верди в Испании. В том же сезоне она участвовала в премьере оперы каталонского композитора Жозепа Фрешаса «La figlia del deserto», состоявшейся 16 февраля 1854 года. Позже она выступала в сезоне 1859–1860 годов в Театре Принсипаль.

В 1867 году она продолжала выступать, участвуя в итальянской оперной труппе в Санкт-Петербурге. Её сестра Луиджия Корбари также была оперной певицей, и иногда они выступали вместе на одной сцене.

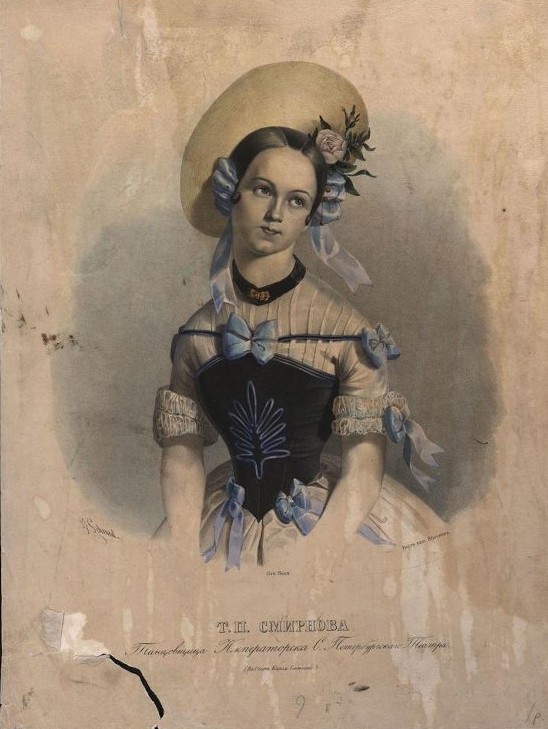

Осенью 1852 г. внимание курской публики было занято представлениями труппы Карла Ранно и гастролями балерины Императорских петербургских театров Т.П. Смирновой-Невахович (1821-1871), участвовавшей в спектаклях постоянной труппы, подвизавшейся тогда в Курске. В день бенефиса, 7 декабря, от лица ценителей высокого таланта госпоже Смирновой был поднесён золотой браслет с бриллиантами [ 7, 1895, 13 июня].

|

| Смирнова Татьяна Петровна. |

Татьяна Петровна Смирнова, по мужу Невахович (1821 – 1871) – артистка балета петербургской труппы в 1837-1854. С 1837, по окончании Петербургского театрального училища (училась у А. А. Лихутиной, Ш. Дидло, Я. Люстих, А. Титюса) – в труппе Императорского театре. Большое влияние на её творчество оказало искусство М. Тальони. Следуя лучшим традициям романтического балета, достигла особой пластичности, лёгкости, превосходной техники. Танцевала партии из репертуара Тальони – в балетах "Сильфида"; "Тень" Маурера, "Дая, или Португальцы в Индии" и "Воспитанница Амура" Келлера, "Дева Дуная" и др. Была первой в России исполнительницей партии Повелительницы виллис ("Жизель"), а также первой русской балериной, выступившей на сцене парижской Оперы (1844, балет "Сильфида"). Гастролировала в Бельгии. В 1854 оставила сцену. Жена карикатуриста Михаила Львовича Неваховича (1817 – 1850). Детей в браке не было.

В июне 1853 г. Курск, в качестве гастролёров, посетила семья артистов Никулиных, служивших тогда на Императорской московской сцене. Никулины ехали в Одессу и по пути дали в курском театре несколько представлений: французскую драму в 2-х действиях, в переводе К. К–з–ра «Отцовское проклятье», драму с куплетами в 5-ти действиях, Н.А. Некрасова «Материнское благословение, или Бедность и честь», водевиль П.С. Фёдорова «Нет действия без причины» и русскую быль в 2-х действиях Н.А. Полевого «Параша-Сибирячка». Своею игрою, особенно в местах патетических, Л.П. Никулина (по первому браку – Никулина-Косицкая) так сильно умела привлечь к себе внимание, что зрители забыли, по словам рецензента, все окружающее и видели перед собою не сцену с размалеванными кулисами, а действие, совершающееся в жизни [ 7, 1895, 29 июня].

|

| Никулина-Косицкая Любовь Павловна |

Летом 1860 г. Курск, проездом, посетили артисты Императорских московских театров Живокини 1-й и Владиславлев. Обе знаменитости приняли участие только в двух спектаклях, доставивши курскому содержателю труппы – Чинерелли (бывшему хористу итальянской оперы Бергера) полные сборы, и уехали пожинать лавры в Харьков, а затем – Полтаву [ 3, с. 240]. За последующие четверть века сведений о приезде в Курск артистов Императорских театров к настоящему времени нами не выявлено.

|

| Живокини 1-й Василий Игнатьевич |

Новая информация относится уже к середине 1880-х гг. У исследователя истории курского театра Ю.А. Бугрова указано, что в 1884 г. Товарищество артистов Малого театра, возглавляемое Осипом Андреевичем Правдиным, в состав которого входили М.И. Добрынина, М.И. Бабиков, М.Ф. Багров (Топор), дало спектакли на курской сцене [ 2, С. 61-62].

|

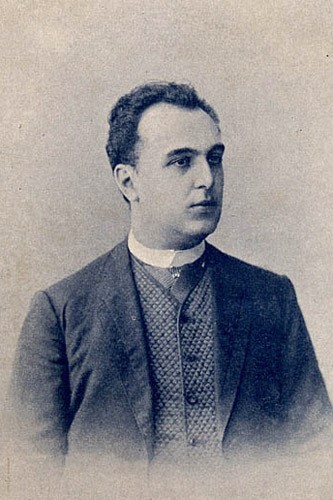

| Правдин Осип Андреевич |

Зимой этого же, 1884 г. «Курское общество любителей музыкального и драматического искусства» для организации спектаклей пригласило известного московского артиста Фёдора Алексеевича Бурдина, прослужившего на Императорской сцене 25 лет. Участие приезжей знаменитости несколько оживило деятельность любителей, однако долго на курской сцене (!) Бурдин не задержался: месяца через три любители нашли, что господин Бурдин лишний и, как метко укажет на страницах газеты «Театральный мирок» некий Н. Т-ов, «… стали сами откалывать раздирательные драмы и весёлые комедии» [ 10, 1884, № 11, с. 7]. Публика не ходила на такие спектакли с момента образования товарищества, точнее, ходили только из любезности знакомые и друзья исполнителей. С удалением же Бурдина перестали ходить и последние.

|

| Бурдин Фёдор Алексеевич |

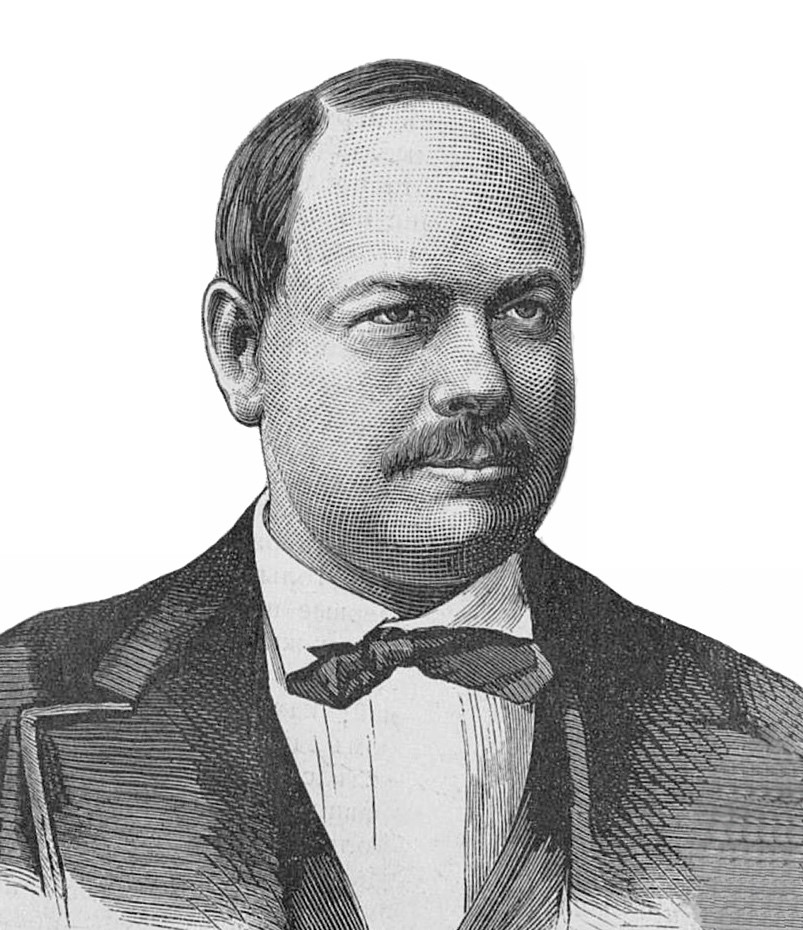

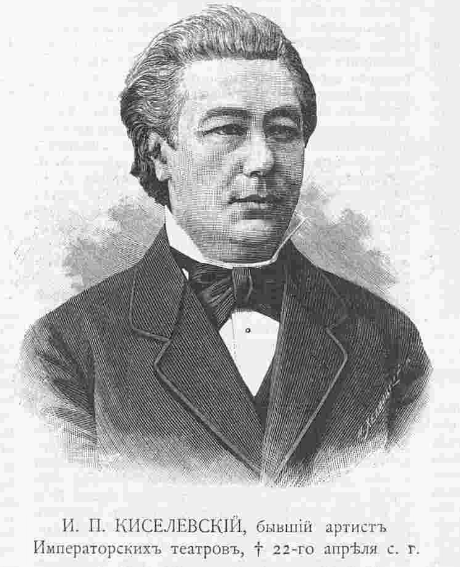

Попытка привлечения известных артистов для повышения интереса зрителей к постановкам гастролирующей труппы в театре Лазаретного сада была предпринята антрепренёром Майской весной – летом 1885 г. 5 июня 1885 г. на сцене Лазаретного сада, в комедии А. Островского «Лес», в роли Несчастливцева выступил артист Императорских театров Иван Платонович Киселевский, одно время служивший нотариусом курского окружного суда и здесь же дебютировавшего в 1869 г. под псевдонимом Зорин в роли Подколесина в «Женитьбе» Н.В. Гоголя.

Это обстоятельство позволяло курянам считать его своим земляком. И.П. Киселевский много играл в провинции, а с 1879 г. в Петербурге и Москве, исполняя роли трагиков и драматических резонёров. Талантливый артист хорошо знаком той части курской публики, которой приходилось посещать столичные сцены: кто из них не испытывал высокого эстетического наслаждения от исполнения им ролей Опольева, Телятаева, Несчастливцева, Кречинского и др. 9 июня 1885 г. в театре Лазаретного сада прошёл бенефис Ивана Платоновича Киселевского. Шла драма «Роковой шаг», сочинения Кареева. В Курске артиста публика принимала горячо и с любовью [ 10, 1885, № 23, с. 5]. Артист уехал, а проблемы труппы остались.

19 июля 1885 г. для участия в спектакле труппы Майской в Курск прибыл артист Императорских театров Ф.П. Горев. Но, по причине нам неизвестной, он в тот же вечер отбыл обратно [ 10, 1885, 3 29, с. 3].

Из-за отсутствия зимнего театра, труппы артистов в Курск наезжали на лето. Зимой же куряне довольствовались концертами, да выступлениями магов и фокусников. А летом по-прежнему основным театром являлся театр Лазаретного сада. Первым, в начале июня 1886 г. в курские палестины прибыл хорошо знакомый и не нуждающийся в рекламе Иван Павлович Киселевский, о котором мы уже достаточно подробно писали выше. Он появился перед курской публикой в комедиях «Особое поручение» Н.Н. Николаева (как говорится, «свежая постановка»: премьера пьесы состоялась в театре Корша 22 ноября 1885 г. в бенефис Н. П. Рощина-Инсарова) и «Денежные тузы» М. Балуцкого (впервые поставлена самим К.С. Станиславским в домашнем любительском театре в Доме Алексеевых (это настоящая фамилия Станиславского) у Красных ворот 18 февраля 1886 г.). Конечно, приезд любимого актёра-земляка привлёк в театр зрителя, но история повторилась: остальные артисты, игравшие вместе с Киселевским на подмостках Лазаретного сада, исключая немногих, были профессионально слабы. А, как известно, если история повторяется, она превращается в фальшь …

|

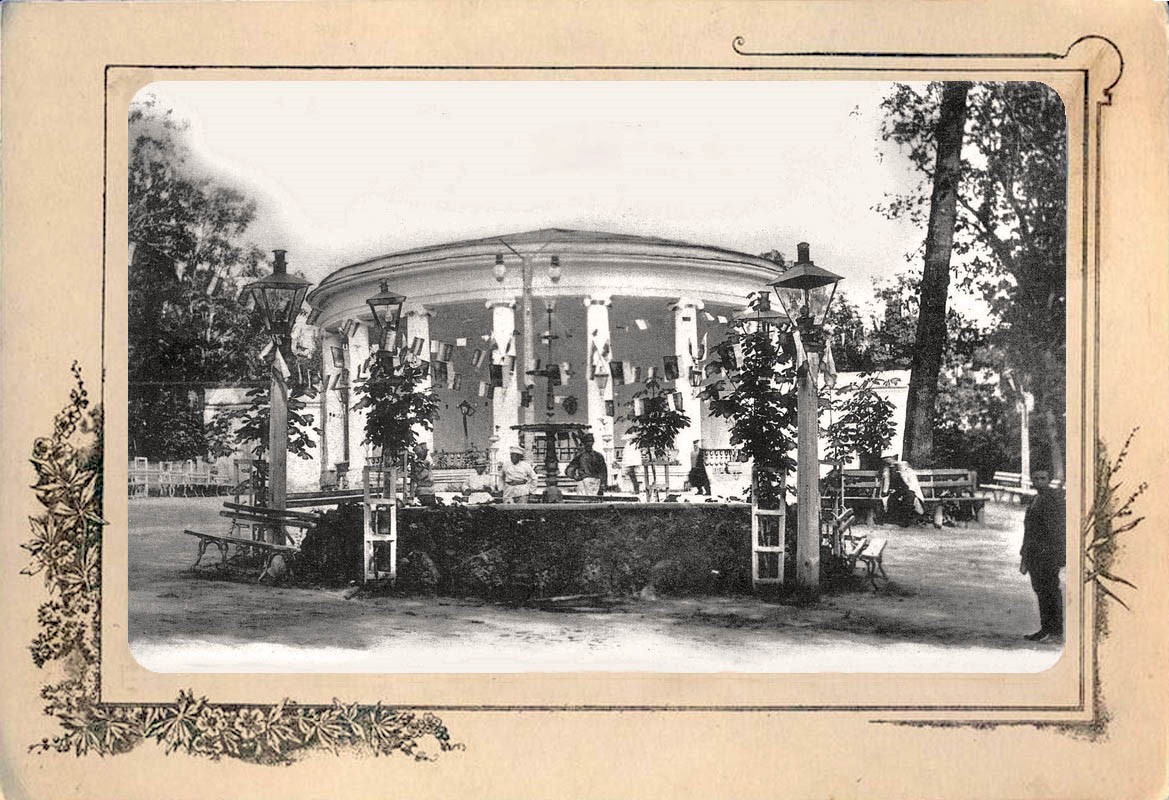

| Ротонда в Лазаретном саду |

Во второй половине июня 1886 г. в Курск приехал, как тогда принято было писать, «артист московских театров» Александр Иванович Южин (настоящая фамилия – князь Сумбатов), который с 1882 г. служил в Малом театре. С его участием в Лазаретном саду были даны комедия Крылова (Александрова) «Баловень», трагедии У. Шекспира «Гамлет» (сцена с матерью) и «Ричард III» (4-я сцена 1-го действия), драма Карла Фердинанда Гуцков «Уриель Акоста» (1-е действие), драма Раупаха «Полночь на кладбище», драма А. Дюма «Железная маска», комедии «Горе от ума» А. Грибоедова и «Муж знаменитости» самого Южина (князь Сумбатов) [ 10, 1886, № 20 (35), С. 3].

Весенне-летний сезон 1888 г. неожиданно выдался необыкновенно разнообразным и богатым. Это был второй сезон, когда в городе работало два театра: городской и Лазаретного сада. Первым событием выдающегося театрального сезона 1888 г. в Курске стали гастроли «Товарищества русских драматических артистов» под управлением Ленского с участием артистки Императорских Санкт-Петербургских театров М.Г. Савиной. Вот что писал об этой актрисе театральный обозреватель «Курского листка»: «Мы не знаем ни одного сценического дарования на русской сцене, более самобытного, более неподражаемого … Даже такой колоссальный литературный талант, каким был покойный А.Н. Островский, вдохновился этим блестящим цветком русской сцены и написал «Дикарку» - одно из неподражаемых сценических творений Марьи Гавриловны … Репертуар артистки так велик, так разнообразен; ею создано столько типов, образов, характеров; разработано столько сценических положений, что, право, невозможно перечислить тех пьес, где она лучше. Везде она неподражаемо хороша, везде она лучше» [ 8, 1888, 19 мая].

|

| Савина Мария Гавриловна |

Мария Гавриловна Савина (урождённая Подраменцева) – действительно явление на российских театральных подмостках 1870-х – 1910-х гг. Дочь провинциальных актёров, на сцене выступала с 8 лет. Ученица А.И. Шуберта, М.С. Щепкина и П.М. Медведева. Играла в водевилях, опереттах, комедиях, драмах. В 1874 г. Савина приехала в Петербург, где после блестящего дебюта на сцене Благородного собрания была приглашена в Александринский театр. Отличительными чертами таланта Савиной были поэтическая женственность, искренняя весёлость наряду с глубоко трогающим драматизмом, развитая до высокой степени совершенства мимика. В императорской труппе дебютантку встретили настороженно, и Савина поняла, что она должна строить актерскую судьбу сама, заниматься репертуаром, соответствующим ее данным и стремлениям, и даже участвовать в выборе партнеров, близких по духу и по характеру творчества. Так с первых шагов Савина шла к утверждению себя в двух ипостасях – первой актрисы русской драматической труппы и директора.

Всегда помнила и опекала Савина своих провинциальных собратьев. В конце каждого сезона огромное количество костюмов отправлялось в провинцию начинающим актрисам. Постоянно работала Савина в ею же организованном Российского Театрального Общества, была деятельным его председателем. Знала нужды обитателей Убежища для престарелых артистов и Приюта для сирот при РТО, устраивала им замечательные праздники [ 1, С. 372-376].

Спектакли с участием М.Г. Савиной состоялись в Городском зимнем театре в период с 18 по 23 мая 1888 г. На курской сцене Товарищества русских драматических артистов, а в него, кроме Савиной входили Ленский, Максимов, Ильинский, Сахарова, были поставлены «Маргарита Готье» Александра Дюма-сына, «Сорванец» В.А. Крылова, «Дикарка» А.Н. Островского, «Чародейка» И.В. Шпажинского.

На всех спектаклях залы были полны. Курская публика, чего уж там греха таить, довольно сдержанная и скупая на аплодисменты, как волной покрывала каждую сцену с участием Савиной, громом рукоплесканий. «Стены нашего театра, – писали газеты, – впервые вызывают такую бурю оваций; вызовам нет числа» [ 8, 1888, 22 мая]. Но Савина не была бы Савиной, если бы позволила себе быть бриллиантом без оправы. Её партнёры по товариществу не были артистами одного с ней порядка, но это были очень качественный актёры, позволяющие приме раскрыть свои самые сильные стороны.

Театральный обозреватель «Курского листка», и мы согласны с ним, как говорится, на сто процентов, так резюмировал прошедшие гастроли: «Да, такие таланты, как Савина, Федотова, Давыдов, Ермолова не мыслимы в провинции, но ведь и провинциальные артисты жалуются не на слабые сборы, а на полное отсутствие сборов, на невозможность своего существования. Нам кажется, что эта невозможность существования устранится сама собою, когда господа актёры поднимут искусство в провинции, когда они не будут ставить пьес без репетиций, когда они перестанут идти, так сказать, по суфлёру, когда срепетовка и труд сделаются и труд сделаются в их глазах необходимостью, а не излишней роскошью. У нас в провинции попадаются дарования, но им не достаёт школы, недостаёт того серьёзного отношения к делу, какое показывают нам наглядно заехавшее к нам товарищество.

Вот почему гастроли такого товарищества, как товарищество под управлением г. Ленского во главе с Марьею Гавриловной, является делом не только приятным для публики в смысле истинного наслаждения, какое доставляется нам их игрою, но и в смысле школы и образца для наших провинциальных трупп. Дайте нам в провинции хотя бы сносный драматический театр, а главное ансамбль – и, поверьте, что публика не будет столь безучастна к драматическому театру» [ 8, 1888, 22 мая].

Театральный пир весенне-летнего сезона 1888 г. продолжался. Не успела труппа с участием Савиной уехать из Курска, как в город прибыло ещё одно товарищество – «Товарищество Императорского Московского театра», в составе которого находились Г.Н. Федотова, Е.К. Лешковская, О.А. Правдин, П.Е. Греков, А.И. Южин, К.Н. Рыбаков и др.

|

| Федотова Гликерия Николаевна |

Гликерия Николаевна Федотова (1846 – 1925) – одна из крупнейших актрис Малого театра. Ученица И.В. Самарина, она очень скоро обращает на себя внимание М.С. Щепкина, и он постоянно заботится о ее образовании и таланте. Тонкий знаток театра А.И. Урусов, тогда еще студент, восторженно отзывался в «Библиотеке для чтения» о неподдельном чувстве, искренности и теплоте игры юной дебютантки. Вскоре после дебюта М.С. Щепкин взял Федотову к себе в дом и до замужества она не выходила из-под опеки знаменитого актера. Вместе с Федотовой на курской сцене играла тогда ещё молодая (24 года) артистка Елена Константиновна Лешковская, только, что принятая в труппу Малого театра. Лешковская обратила на себя внимание естественностью и легкостью игры, искренностью чувств, выразительностью мимики, пластичностью. В воспоминаниях актрисы Т.Л. Щепкиной-Куперник так характеризуется игра Лешковской: «Когда она появлялась на сцене, казалось, будто пьешь бокал холодного, покалывающего шампанского… И когда она играла, то можно было словами Ростана о ней сказать, что в театре: „При ней все женщины – ревнивы, и все мужчины – неверны!“» [ 11, С. 102]. А партнёрами по спектаклям у Федотовой были Осип Андреевич. Правдин, Александр Иванович Южин, Константин Николаевич Рыбаков!

Товарищество дало в Курске всего только три спектакля: 29 мая было поставлено «Без вины виноватые», сочинения А.Н. Островского, 30 мая – «Счастливец», сочинения В.И. Немировича-Данченко и 31 мая – «Вторая молодость», сочинения П.М. Невежина [ 7, 1888, 7 июня]. Первые два спектаклю с участием Фёдоровой особенно выдающегося денежного успеха не имели. Прощальный спектаклю, однако, привлек такое количество зрителей, что в театре не хватило мест: пришлось обходиться без оркестра, а места для него были отведены для публики. Замечательная игра Фёдоровой вызвала целую бурю рукоплесканий. По окончании прощального представления многие из зрителей упрашивали артистку дать ещё один спектакль, но Фёдорова не могла исполнить этого желания курян, так как торопилась в Харьков, где уже было объявлено о спектаклях с её участием.

В мае 1889 г. в Курск приехало Товарищество артистов Малого театра, предполагавшее дать три спектакля. В составе труппы: И.П. Уманец-Райская, А.П. Ленский, О.А. Правдин, И.Н. Греков, Г.В. Панова и др. Однако же, после представления в воскресенье, 14 мая пьесы «Татьяна Репина» А.П. Чехова был объявлен второй и последний спектакль (пьеса В.И. Немировича-Данченко «Последняя воля»). Товарищество досрочно покинула Курск. Причина проста – первый спектакль дал не полный сбор, 600 руб. [7, 1889, 16 мая]. Артисты рассчитывали на большее.

Товариществом артистов театра Лазаретного сада летом 1890 г. был приглашен на несколько гастрольных спектаклей известный артист Мариус Мариусович Петипа, служивший в Александринском театре с 1875 по 1888 г. После конфликта с дирекцией Императорских театров ему пришлось выйти в отставку и, покинув столичную сцену, работать в провинции.

|

| Петипа Мариус Мариусович |

Для своего дебюта в Курске он выбрал комедию В.А. Дьяченко «Гувернёр», где играл заглавную роль. Дебют состоялся в пятницу 3 августа [ 7, 1890, 7 августа]. В театре собралось очень много публики, жаждавшей увидеть знаменитого гастролера, о котором приходилось много слышать и читать в столичных газетах. Роль гувернёра недаром считается одной из лучших в репертуаре Петипа. Он играл необыкновенно удачно, в надлежащем тоне, не прибегал к шаржу и создал живой тип «благородного» гувернёра из французов, которые были в барских домах четверть века тому назад. Проблемой для Петипа был слабый уровень труппы, гастролировавшей в то лето в театре Лазаретного сада. Большинство артистов плохо знали свои роли, жались к суфлёрской будке или заставляли его кричать «на всю ивановскую».

6 августа в Лазаретном саду была дана бессмертная комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» [ 7, 1890, 10 августа]. Главный интерес зрителей был, конечно, сосредоточен на Петипа, исполнявшем роль Хлестакова. Знаменитые монологи о чудесах столичной жизни, постепенное опьянение рассказом – всё это было передано с особой художественностью и реализмом.

И, что всего более заслуживало внимания и удивления зрителя, без малейшего шаржа, в который так легко впасть именно в этой сцене. Подобное исполнение увлекло и наэлектризовало многочисленную публику, наградившую Петипа после спектакля продолжительными и шумными аплодисментами. Как и в первом спектакле слабый ансамбль артистов вызывал у зрителей огорчение, но, как это и не прозвучит странно, увеличивал впечатление, произведённое на публику Петипа.

После спектакля артист уехал в Киев, но через несколько дней в городе появились афиши, извещающие курян, что «настоятельному желанию публики» М.М. Петипа даст в Лазаретном саду ещё три спектакля 16, 17 и 18 августа 1890 г. К началу первого спектакля 16 августа, когда шла пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума», артист опоздал из-за задержки киевского поезда, но никто из зрителей не ушёл, правда, Петипа пришлось выходить на сцену в роли Чацкого, как говорят, «с корабля на бал» [ 7, 1890, 17 августа].

11 мая 1893 г. в городском зимнем театре был дан первый гастрольный спектакль Товарищества артистов Императорских петербургских театров с участием В.А. Мичуриной-Самойловой, В.Н. Давыдова, П.Д. Ленского и Р.Б. Аполлонского, а также Шмитовой-Козловской, Лариной, Зверевой, Медведевой, Яковлева, Петрова, Шумова, Орлева и др.

|

| Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна |

В Курске были показаны спектакли по пьесам «Завоёванное счастье» А.В. Крылова, «Школьная пара» Е.М. Бабецкого, «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, «Жертва» И.В. Шпажинского и «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Из Курска Товарищество отбыло в Киев [ 4, 1893, кн. 6, № 7, с. 48].

В конце января 1897 г. в городском театре состоялись несколько спектаклей Общества любителей драматического и музыкального искусств при участии артиста Императорских театров Ивана Платоновича Киселевского. Были поставлены пьесы: драма в 4-х действиях «Чужие» И.Н. Потапенко и фарс-водевиль в одном действии «Старый математик, или Ожидание кометы в уездном городе» А.Н. Андреева (26 января); комедия в 3-х действиях «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, комедия в одном действии «Под душистой веткой сирени» А. Корнелиевой и дивертисмент (спектакль, состоящий из отдельных номеров).

Пьеса «Чужие» шла впервые на курской сцене. Это обстоятельство, многократно усиленное участием в постановке такого талантливого и известного артиста, каковым, бесспорно, являлся И.П. Киселевский заинтриговало публику, переполнившею зрительный зал театра в первый вечер. В этот вечер на сцене играли: И.П. Киселёв (Аполлон Аркадьевич Дыбольцев), И.И. Лаврова (Матрёна Игнатьевна, жена Дыбольцева), А.Н. Неверов (Константин, сын Дыбальцевых), Е.Л. Левшина (Алина Петровна Колесига), А.И. Чарин (Миша, брат Колесиной), М.И. Летар (Татьяна Львовна Уткина) и др. [ 7, 1897, 2 февраля].

В начале июля 1898 г. губернские газеты запестрели анонсами предстоящих гастролей: «Сегодня, 8 июля, в зимнем городском театре Товариществом оперных артистов под управлением Я.М. Любина и М.Ф. Салтыкова с участием артиста (первого баритона) Санкт-Петербургской Императорской оперы Л.Г. Яковлева представлен будет «Евгений Онегин», опера в трёх действиях и семи картинах, музыка П. Чайковского. Начало в 9 часов вечера. Для удобства публики вагоны электрического трамвая будут ожидать у театра до окончания спектакля» [ 6, 1898, 8 июля].

|

| Яковлев Леонид Григорьевич |

На курскую публику часто жаловались, что она индифферентно относится к театру, но при этом оговариваясь, что истинные артисты всегда встречают радушный приём в Курске. Достаточно вспомнить приём Фигнера, когда битком был набит зал общественного клуба или концерт Мазини, когда громадный зал дворянского собрания не мог вместить всех желающих. Тоже самое можно было наблюдать и 8 июля 1898 г. в зимнем театре, где Товарищество оперных артистов давало оперу «Евгений Онегин»: в зале, как говорится, негде было яблоку упасть, так много собралось публики на знаменитую оперу. Яковлев артистически исполнил партию Онегина, а госпожа Эйген – справилась с ролью Татьяны. Призывы спеть «на бис» следовали один за другим, публика неистово аплодировала … [ 6, 1898, 10 июля].

Опера завершилась в половину первого. А разгорячённых зрителей на улице ждал обещанный сюрприз: к театру были поданы вагоны трамвая, и публика отправилась в них по домам. Стоимость проезда в ночных трамваях ничем не отличалась от дневной, что не могло не порадовать ту часть публики, которая привыкла считать копейки.

С неменьшим успехом и с таким же переполненным, как и в первый раз, залом, прошла опера Шарля Гуно «Фауст». Вновь выделялся Яковлев, певший партию Валентина. Хорош был Любин в роли Фауста. Успехом у зрителей пользовался и Сангурский (Мефистофель), правда, очень злоупотреблявший жестикуляцией, что свидетельствовало о его невысокой артистической подготовке. Из женских партий выделялись Мельникова (партия Маргариты) и Шау (Зибель) [ 6, 1898, 11 июля]. И даже оркестр, и хор были хороши, что, впрочем, большая редкость для провинциальной сцены.

Мало зрителей в театре – плохо, много зрителей в театре … Приезд оперной труппы, вызвавший небывалый для города интерес, вскрыл ряд проблем в организации спектаклей. Билеты в ложи и партер, дороже обычного, увеличивали количество желающих попасть на галерею. Отсутствие нумерации мест на галереи позволяла устроителям, используя ажиотаж публики, продавать туда в два – три раза больше билетов, чем было установлено правилами [ 6, 1898, 12 июня]. Все любители оперы, имевшие на руках билеты, не помещались на галерее. Это приводило к конфликтам, и кое-кто вместо театрального действа оказывался в полицейском участке.

Часть счастливых обладателей контрамарок успевала занять свободные места, остальная же – оставалась стоять между рядами и в проходах, мешая тем, кто сидел на скамьях. А все вместе они плохо видели то, что происходило на сцене. Шум, гвалт, теснота, духота мало способствовали восприятию оперы. Но и это не всё: происходящее на галерее лишало и остальную возможности насладиться пением и игрой актёров.

Опереточный бум продолжался недолго, и после отъезда труппы Я.М. Любина и М.Ф. Салтыкова были подведены финансовые итоги. Сборы получились хоть и не такие, как столичных и больших городах, но, в общем-то, весьма приличные: «Евгений Онегин» собрал на круг, т.е. без вычета расходов, 810 руб., «Фауст» – 565 руб., «Демон» – 875 руб., «Кармен» – 635 руб., «Паяцы» – 600 руб.[ 6, 1898, 19 июля].

Музыкальный жанр оказался необычайно популярен в этот год. Подтверждением тому – анонс в «Курской газете»: «Зимний городской театр. Сегодня, 2 ноября 1898 года, 2-я гастроль полного ансамбля артистов Московского интернационального театра русской комической оперы и оперетты дирекции М.П. Никитиной, под управлением артиста Императорских театров А.Э. Блюменталь-Тамарина, при участии М.П. Никитиной и А.Э. Блюменталь-Тамарина. Представлено будет: оперетта в 3-х действиях «Мартин Рудокоп (Der Robersteige)», музыка Целлера, оригинальная постановка по miseenscene А.Э. Блюменталь-Тамарина, при участии полного состав артистов и участии балета. Подробности в афишах. Начало в 8 часов вечера» [ 6, 1898, 2 ноября].

|

| Городской зимний театр |

Спектакли московской опереточной труппы в зимнем театре начались 1 ноября 1898 г. Справедливости ради заметим, что лёгкая музыка, игривые опереточные мотивы, каскадные певцы и певички всегда пользовались в Курске успехом. Театральные старожилы хорошо помнили знаменитого опереточного героя баритона Эспе, гастролировавшего в Курске годами пятнадцатью ранее в театре Лазаретного сада, который к завершению сезона приобрёл себе массу поклонников и поклонниц. Кстати сказать, господин Эспе и в конце 1890-х гг. выступал на сцене, подвизавшись в Москве в театре Омона. Свежа ещё была в Курске и память о Чарове, несколько раз посещавшего Курск в последнее десятилетие, первоначально в качестве солиста-тенора, а потом – антрепренёра.

Оперетка всегда порождала некоторое волнение в среде курских обывателей. Наши «стыдливые» куряне без всякой краски на лице и забыв правила мудрой скупости, толпами устремлялись в театр смотреть la belle Helene, Боккачио, «Корневильские колокола» Р. Планкетта и т.п., которые было трудно назвать высокоморальными и пуританскими. Так было ранее, когда Курск посещали малоизвестные или известные одному только Курску труппы. И вот в город приезжает комическая опера и оперетка, пользующаяся уже несколько лет успехом в Москве!

В день открытия гастролей куряне увидели и услышали оперетту Штрауса «Цыганский барон». В вокальном отношении всё было выдержано в лучшем виде. Наибольший успех из солистов имели: Милютина в роли молодой цыганки Саффи и Светланов – в роли эмигранта Барника [ 6, 1898, 3 ноября]. Хор был настолько большой, что его громкое пение в небольшом зале городского театра было даже непривычно для зрителей, особенно сидевших в первых рядах. Прекрасно играл оркестр. А балетное исполнение «Чардаша» во втором акте вызвало бурную одобрительную реакцию зрителей. Публика, явившаяся на оперу в большом количестве, осталась вполне довольна превосходной постановкой.

Поставленная 2 ноября оперетка Целлера «Мартин Рудокоп» прошла с неменьшим успехом. В этот раз весь интерес публики сосредоточился, главным образом, на господине Блюменталь-Тамарине, с неподражаемым комизмом, исполнившим роль директора рудника Цвака. Глядя на его игру, публика от души смеялась с момента поднятия занавеса и до того момента, когда его опустили в финале спектакля. Шумное одобрение зала вызвали и номера Никитиной (в роли кружевницы Нелли) и Милютиной (в роли графини Фихтенау). Мимо внимания зрителей не прошёл тот факт, что декорации и костюмы, привезённые из Москвы, были новы и роскошны [ 6, 1898, 5 ноября].

На следующий спектакль, 3 ноября, когда шла новая для Курска оперетка «Гейша» Сиднея Джонса, публики собралось невероятное количество. Не то, что все места в зале были заполнены, а почти столько же желающих попасть на спектакль не смогли купить билеты. Интерес к «Гейше», в общем-то весёлой и лёгкой вещице, объяснялся, в том числе, сценографией и бутафорией спектакля: роскошные костюмы, декорации буквально забывали сидящих в зале зрителей, что они находятся в курском театре с его, чего греха таить, убогом убранстве [ 6, 1898, 5 ноября].

Гастроли оперно-опереточной труппы Блюменталь-Тамарина завершились 6 ноября комбинированным спектаклем: первым актом «Гейши» и старинной комической опереткой в 3-х действиях «Красное солнышко» французского композитора Одрана Эдмонда. Все остались довольны: куряне – представленным удовольствием, а труппа – радушным приёмом, который оказала ей местная публика, о чём и было высказано в конце спектакля, пусть и в игривой форме, самим Блюменталь-Тамариным. А уже через два дня вся труппа играла в Москве, в театре Щукина [ 6, 1898, 8 ноября].

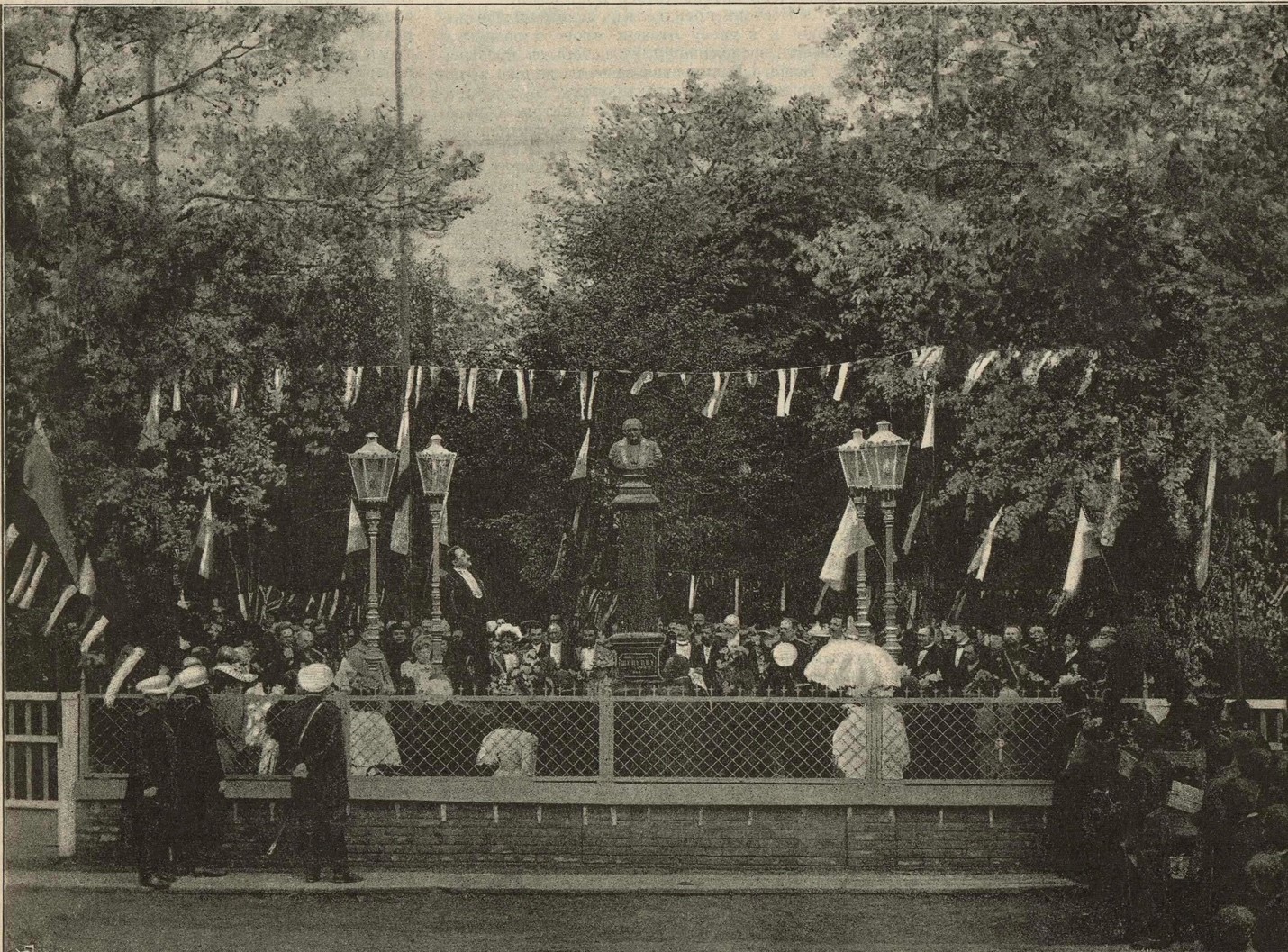

Отдельного рассказа заслуживает, пожалуй, единственное в своем роде в истории русского театра событие российского масштаба, произошедшее 10 мая 1895 г в уездном городе Судже. На афишах, расклеенных по Судже, значилось, что в городе состоится «… спектакль в пользу фонда имени М.С. Щепкина, в городе Судже, во вновь устроенном театре в Земском саду, даваемый артистами Императорского Малого театра, с участием любителей Курского драматического кружка». [ 12, с. 48].

|

| Открытие памятника М. С. Щепкину 9 (21) мая 1895 г. Город Суджа, Курская губ. |

Зрители лицезрели выдающихся актёров (М.Н. Ермолова, Н.А. Никулина, М.К. Бларамберг-Чернова, Н.М. Медведева, О.О. Садовская, А.П. Щепкина, В.А. Макшеев, А.И. Южин, А.М. Кондратьев, И.И. Геннерт, Н.М. Падарин, М.Н. Верещагина, Д.В. Гарин и др.), представивших на суджанской сцене отрывки из разных спектаклей, шедших на сцене Малого театра: 1-е и 2-е действие комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», 3-е действие комедии А.Н. Островского «Таланты и поклонники», 3-е действие комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», 3-е действие трагедии Шиллера «Мария Стюарт» [ 5].

Приезд маститых столичных артистов, о которых писали газеты, игру, костюмы и пикантные подробности личной жизни которых вовсю обсуждали «просвещённые» курские обыватели, каждый раз становился большим событием губернского города. Подлинный профессионализм получал поддержку, симпатии и нескончаемые овации; халтура и попытка заработать на провинциальных простаках – полупустые залы и плохую прессу.

1. Актеры-легенды Петербурга / Сборник статей. – СПб., 2004. – 508 с.

2. Бугров Ю.А. Свет курских рамп: Очерки истории театральной культуры Курского края / Изд. 2-е изм. и доп. – Курск: Издательский дом «Славянка», 2009. – 480 с.

3. Денисов И. Курский театр // Театральный и музыкальный вестник. – СПб., 1860. - № 30. – 31 июля. – С. 239-240.

4. Дневник артиста: Приложение к журналу «Артист». – М., 1893. – Кн. 6. – № 7.

5. Раков В.В. Первый памятник русскому актёру (открытие памятника М.С. Щепкину в Судже) // События и люди в документах курских архивов. Выпуск XIХ: [Текст] / под ред. В. Л. Богданова. – Курск: ООО «Евромастер», 2020. – С. 53-66.

6. Курская газета: орган обществ. жизни, политики, лит. и торговли / Ред.-изд. С.А. Григорьева-Сидорова. – Курск, 1897, 9 дек. – 1903, 24 апр.

7. Курские губернские ведомости. – Курск, 1838–1918. – Часть неофиц.

8. Курский листок: газ. обществ. жизни, политики, лит., пром-сти и торговли. – Курск, 1879– 1906.

9. Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2: (1825–1881). – СПб, 1840. – Т. 14: 1839. – № 11934. – С. 62-63.

10. Театральный мирок: еженед. иллюстрир. издание. – Санкт-Петербург: тип. С.Н. Худенкова. – 1884 – 1893.

11. Щeпкина-Куперник Т.Л. Из воспоминаний о русском театре. – М.: Детгиз, 1956. – 158 с.

12. Ярцев А.А. Первый памятник русскому актеру // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1894-1895 гг. – Приложения. – Кн. 1. – СПб., 1895. – С. 17-71.

Статья опубликована в сборнике: Раков, В. В. Столичный театр и провинциальный зритель: спектакли артистов Императорских театров на курской сцене (1850-е - 1890-е годы) / В. В. Раков // История государства через историю провинции: проблемы и перспективы развития : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 04–05 апреля 2024 года. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 2024. – С. 179-192. – EDN EQNQMK.

|