Лев Николаевич Соловьев – первооткрыватель древнерусского Курска |

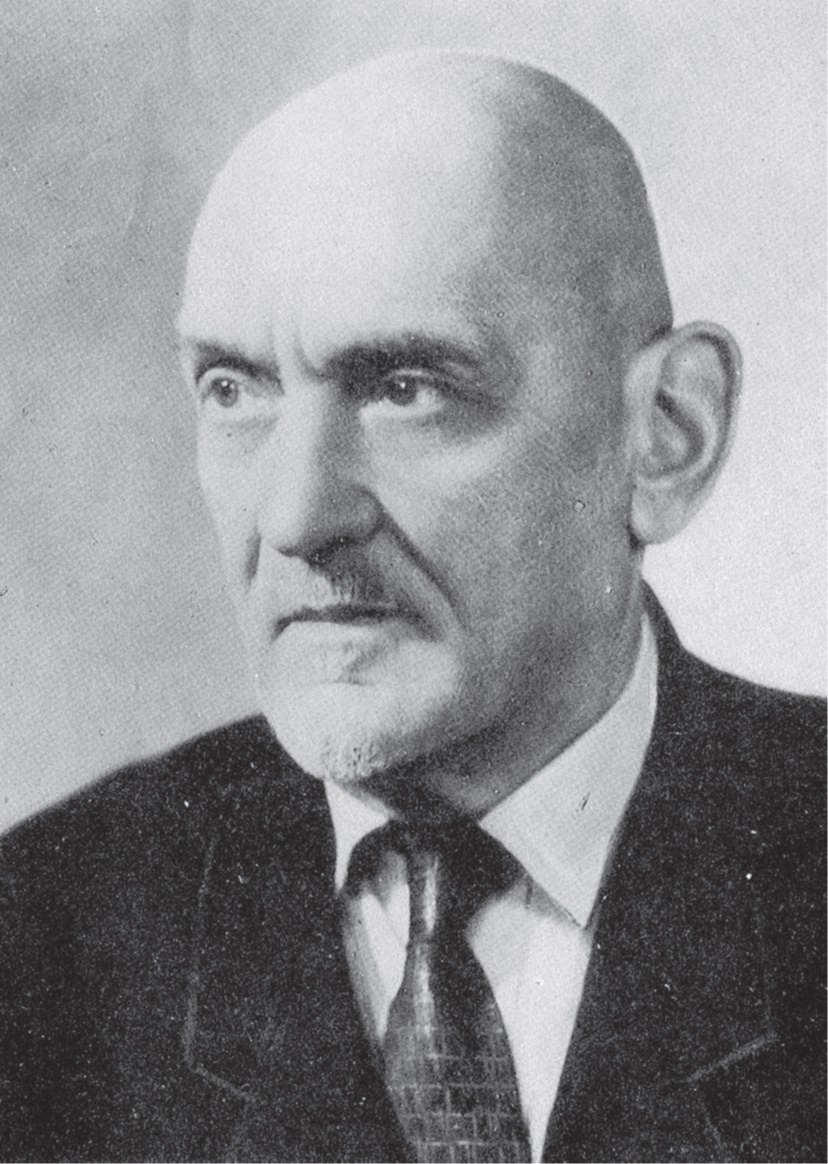

Автор: Шпилев А.Г.

95 лет назад в 1930 году курским археологом Л.Н. Соловьевым было заложено несколько разведочных шурфов на территории Сада Профсоюзов (современный Первомайский парк). Раскопки оказались очень удачными. Учёный обнаружил Культурный слой оставленный жителями древнерусского Курска. Один из шурфов попал в погреб дома 12 века на дне которого были найдены три огромные глиняные корчаги для хранения зерна. Так был открыт древнерусский Курск, считавшийся полностью уничтоженным постройками более поздних исторических периодов. Все найденные во время раскопок вещи Л.Н. Соловьев передал Курскому Губмузею (современный Курский областной краеведческий музей). В его постоянной экспозиции до сих пор можно увидеть одну из обнаруженных тогда корчаг. К сожалению, эти раскопки стали последними археологическими исследованиями Л.Н. Соловьева на родной курской земле. В этом же 1930 году он покидает Курск навсегда и связывает свою дальнейшую жизнь с Абхазией. Время почти полностью стёрло из памяти курян имя их замечательного земляка. Но его статьи и архивные документы позволяют современным исследователям вернуть из мглы забвения Льва Николаевича Соловьева – первооткрывателя древнерусского Курска. Одним из таких учёных является научный сотрудник Государственного Эрмитажа Лариса Сергеевна Воротинская . Она написала интересную статью о курском периоде жизни Л.Н. Соловьева и ввела в научный оборот неизвестные ранее архивные документы. Статья опубликована в сборнике научных трудов Древности Днепровского Левобережья от каменного века до позднего средневековья. К 80-летию со дня рождения А.И. Пузиковой // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Вып.4. Курск, 2012. О РАЗВЕДКАХ Л.Н. СОЛОВЬЁВА В РАЙОНЕ КУРСКА В 1919 – 1928 ГГ.© Воротинская Л.С. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург Настоящая статья посвящена курскому периоду деятельности известного краеведа, археолога Л.Н. Соловьёва, бывшему в 1928 – 1929 годах заведующим культурно-исторического отдела краеведческого музея г. Курска. Лев Николаевич Соловьёв (Рис.1) родился в 7 декабря 1894 году в селе Медвенка Обоянского уезда Курской губернии в семье народного учителя. Умер 27 февраля 1973 г. в г. Сухум. Свой путь в археологию Лев Николаевич начал в 1912 году на раскопках славянского городища у с. Гочево, где принимал участие в экспедиции П.С. Рыкова в качестве художника. В 1920-е годы им был произведен ряд археологических разведок в окрестностях г. Курска, во время которых было выявлено немало новых древних памятников, а также обследовано больше количество уже известных к тому времени. В 1930 году он решает посвятить себя геологии и первобытной археологии. В 1930 – 1932 гг. он учится в минеролого-петрографическом отделении института переквалификации при Горном институте в Ленинграде. Вся последующая его жизнь была связана с древностями Абхазии и Крыма (Воронов, 1994. С.14). Биография исследователя описана в небольшой книжке «Лев Николаевич Соловьёв», написанной его учеником Ю.Н. Вороновым, известным исследователем цебельдинских древностей Абхазии, депутатом Верховного Совета Республики Абхазия (1990 – 1995), трагически погибшим в сентябре 1995 года. Эта книга была написана в 1983 году на основании архива Л.Н. Соловьёва. Архив включал в себя 110 папок, общим числом страниц более 32 тысяч. 22 октября 1992 года, во время грузино-абхазской войны, этот архив сгорел вместе со всем, что хранилось в здании Абхазского Института языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа. Опубликована эта книжка была только в 1994 году. В Государственном Эрмитаже хранится коллекция, собранная Л.Н. Соловьёвым в 1928 г. в окрестностях Курска (хранение по описи № 1-8, рег. № 44 от 20.01.2012). Она была передана в Эрмитаж из ИИМК АН в 1946 г. по акту № 850 с описью находок на 39 листах. Находки были упакованы в 4 ящика и 15 пакетов. В настоящее время коллекция состоит из 2290 предметов. По акту приёмки в Государственный Эрмитаж коллекция называется «Разведки в Курской области по берегам р. Сейм в р-не Гочева и Обоянска в 1928 г. Руков. Л.Н. Соловьёв». Однако фактически она содержит археологические материалы, собранные в окрестностях г. Курска и один пакет (вероятно случайно) из г. Севастополя. Поиск полевого отчёта в архиве ИИМК РАН, к сожалению, не дал результатов. По этой причине публикация материалов затруднена. Так же практически невозможно точно определить места находок 1928 г. Как уже отмечалось выше, в 1919 – 1921 гг. Л.Н. Соловьёв произвёл археологические разведки в окрестностях г. Курска. Эти разведки подробно описаны им в статье, опубликованной в Известиях Курского губернского общества краеведения (Cоловьёв, 1927. С. 12-33). В ней указывается, что коллекция находок, собранная в результате этих обследований была передана в Харьковский исторический музей в 1920 году, однако, её судьба в настоящее время остаётся невыясненной. К упомянутой статье приложена карта всех описанных им памятников. По этой карте можно предположительно установить местоположение некоторых памятников, обследованных в 1928 г., находки с которых поступили в дальнейшем в Эрмитаж. Материалы собраны со следующих местонахождений Курского района (Рис. 2): 1. Моква (1–5). В 1920 году в котловинах выдувания найдено большое количество находок различных эпох – «литые бляшки поясного набора», «обломок небольшого кольца с 13-гранной бронзовой бусиной на конце», фрагменты пальчатых фибул, серебряная пряжка с язычком, обломки витых стеклянных браслетов, бронзовых крестиков, серебряной подвески в виде креста, заключённого в круг, большое количество различных бус, обломков височных колец, браслетов из бронзы и серебра, три серебряные сильно стёртые монеты. В большом количестве были найдены предметы хозяйственного назначения, обломки стёкол, кругляки фосфорита. В значительном числе встречались осколки кремня, около 20-ти микролитических ножевидных пластинок и скребков из светло серого и светло жёлтого кремня, две хорошо сработанные стрелки, одна с черенком, другая подшлифованная с выемкой, одно орудие типа tranche, обработанное отжимной ретушью. Л.Н. Соловьёв предполагал, что в этом месте была мастерская кремнёвых орудий. При посещении в 1926 году Л.Н. Соловьёвым этого памятника, он нашёл котловины совсем пустыми: они снова были занесены песком (Соловьёв, 1927. С. 19-22). Однако уже через два года при обследовании этой местности Лев Николаевич собрал большое количество подъёмного материала. Коллекция сборов 1928 года из района Моквы составляет 830 предметов. Это обломки керамики различных эпох, стекла, металлических пластинок, гвоздей, шлаков и др. 2. Солянка (6) – местность, расположенная ниже впадения р. Тускарь в Сейм в 4- х верстах от д. Моква. Обследовано 6 местонахождений, на одном из них была сделана траншея. Найдены фрагменты сосудов баночной формы с глубоким и вдавлениями в верхней части (Соловьёв, 1927. С. 18). Коллекция находок, собранных в 1928 году в этой местности состоит из 483 предмета: обломки роменской керамики, изделий из камня, глиняной обмазки, 3 обломка глиняных пряслиц, 1 глиняный тигель, кремнёвые отщепы. 3. Духовец (7, 8). Два местонахождения обследовано в 1928 г., найдена керамика, кремень периода неолита, эпохи бронзы. Всего собрано не менее 128 предметов: керамика, кремневые отщепы, шлаки и др. 4. Толмачёво (9). В 1919 году Л.Н. Соловьёв обследовал неолитическую стоянку на остатках песчаной террасы, большей частью уничтоженной ветром. Там же была найдена, по всей видимости, керамика роменской и зольничной культур (Соловьёв, 1927. С. 17-18). 5. «Урочище «Городище» (10). Между д. Толмачёво и Линёвым озером крестьяне называли «Большим» и «Малым» городищем острова среди болот, остатки песчаной террасы высотой до 7 м. Здесь был обнаружен культурный слой 20 см, содержащий обломки древнерусской и зольничной посуды. Обследовано Л.Н. Соловьёвым в 1920 г. (Соловьёв, 1927. С. 18). В коллекции сборов 1928 найдено два пакета (13 предметов) с керамикой зольничной культуры, на котором написано «Урочище «Городище» против д. Толмачёвой». 6. Особого внимания заслуживают стоянки Харьковского леса (11–17), расположенные на песчаном плато напротив дер. Толмачёво на противоположном берегу Сейма. В начале ХХ века большая часть этого плато была занята дубовым лесом, части которого назывались Харьковским, Кругликовым, Новосильцевским. Уже в то время здесь вдоль южного края террасы лес был сведён и пески под воздействием ветра лишились почвы. В этом месте в 1920 году Л.Н. Соловьёв обследовал 7 памятников, расположенных вдоль Сейма. На них собран богатый материал от эпохи неолита, бронзы, зольничной, юхновской, роменской культур. Они подробно описаны в его статье, посвящённой памятникам окрестностей Курска (Соловьёв, 1927. С.13-17). В настоящее время эти местонахождения фиксируются в числе памятников Лебяжьинского археологического комплекса (Кашкин, 1980. С.54; Кашкин, 1998. С.107-113; Липкинг, 1968. С.61,62). В письме Л.Н. Соловьёва в учетно-консультационное совещание по археологии при Главнауке есть упоминание о могильнике «культуры полей погребальных урн». Здесь же была найдена находка серебряная монета Антонина Пия. В этом месте намечались раскопки этого могильника. Скорее всего, эти планы не осуществились. Во всяком случае, данных о раскопках этого могильника нет. Известно, что он активно разрушался и разграблялся (Прил. 4). 7. Липина (18). Городище, памятники великокняжеского времени и раннего железного века у «Монастырища», зольник, входящие в состав известного, многократно исследованного Липинского археологического комплекса, обследовано Л.Н. Соловьёвым в 1920 г. (Соловьёв, 1927. С. 23-26). По мнению ряда исследователей, основное ядро Липинского археологического комплекса является детинцем и посадом древнерусского города (Липецка – у В.В. Енукова, Липовичска у А.В. Кашкина) – одного из удельных центров Курского княжения (Енуков, 1994. С. 124-125; Енуков, Енукова, 1994. С. 60; Зайцев, 1996. С. 40-51; Кашкин, 1996. С. 52-59; Кашкин, 2000. С. 65-70; Стародубцев, 2007. С. 600). В 1928 году им было ещё раз осмотрено городище и селище около него, собрано около двухсот обломков керамических сосудов периода Древней Руси. 8. Ванина (19). В 1928 г. было собрано 17 фрагментов сосудов древнерусского периода, подписанный: «Насыпь. Раскоп кургана между городищем и д. Ванина». 9. В 1920 и 1928 гг. Л.Н. Соловьёвым были обследованы дюны между д. Пименовской и Черницыны (20) в устье реки Большая Курица на правом берегу Сейма. Здесь была найдена керамика эпохи неолита и полей погребальных урн (Соловьёв, 1927. С. 26). В 1928 году в этом районе им была собрана неорнаментированная керамика, кремнёвые отщепы, пережженные камни и глиняная обмазка. Всего 18 предметов. Помимо этих памятников в 1919 – 1920 гг. Л. Н. Соловьёвым были обследованы памятники на территории современного г. Курска: Кривец (21) – неолитическая стоянка, уничтоженная в результате строительных работ; Стрелецкая слобода (22) – обнаружен культурный слой с керамикой скифского времени, роменской и древнерусской культур, в настоящее время памятник уничтожен; Заяры (23) – так назывался луг на крутом изгибе р. Тускари, где находились памятники, относящиеся, по-видимому, к эпохе неолита и раннего железного века. В северной части окрестностей Курска Л. Н. Соловьёвым обследованы: славянское поселение у д. Щекино (вероятно в районе д. Щетинка) (24); роменское городище у д. Шуклинка (25), славянское селище у д. Вырок (26), разновремённые памятники у д. Каменева (27-29) (Соловьёв, 1927). Для некоторых упомянутых памятников сохранившиеся описания Л.Н. Соловьёва – всё, что осталось от них. Для городища Шуклинка Лев Николаевич разработал маршрут экскурсии, показав памятник « на историческом фоне, воссоздав ту действительную обстановку, которая его когда-то окружала». Описание этого маршрута было опубликовано в Известиях Курского общества краеведения (Соловьёв, 1928. С. 7-10). Помимо коллекции археологических находок, собранных в 1928 г., обнаружены некоторые архивные документы, немного проливающие свет на обстоятельства этих и других разведок и некоторые подробности биографии Л.Н. Соловьёва в период его жизни в Курске. Согласно найденным документам, в марте 1928 г. Л.Н. Соловьёв обратился в Главнауку с просьбой выдать ему открытый лист, дающий право на ведение археологических разведок в Курской губернии и в районе г. Севастополя (Прил. 1). В апреле он получил такое разрешение (Прил. 2). Очевидно, материалы именно этих обследований и хранятся сейчас в Государственном Эрмитаже. В апреле 1929 г. Л. Н. Соловьёв вновь обращается в учётно-консультационное совещание по археологии при Главнауке с просьбой выдать ему открытый лист на право археологических раскопок в пределах Курского, Льговского и Белгородского округов Ц.Ч.О. в течение летнего сезона 1929 г. В заявлении подробно описывается научная биография исследователя (Прил. 3). Затем он дополнительно сообщает в Главнауку о своём намерении исследовать в период летнего сезона 1929 г. городище у д. Шуклинка в 6 верстах от г. Курска. В этом году была поставлена задача – проверить культурные напластования и выяснить «его отношения к группе курганов, числом около 20, расположенных на расстоянии 1 версты». Предполагалось провести несколько траншей на городище и раскопать 3-4 кургана (Прил. 4). В июне 1929 г. Л.Н. Соловьёв дополнительно обращается в Главнауку с просьбой предоставить ему открытый лист на право проведения небольших раскопок в соседстве с б. Троицкого женского монастыря, где при прокладке водопровода были обнаружены человеческие скелеты (Прил. 5). Этими мероприятиями завершился период жизни Л.Н. Соловьёва, связанный с г. Курском и курскими древностями. Работа Л.Н. Соловьёва в Курской области явилась важной вехой в изучении древностей этого края. Ваш комментарий:Система комментирования SigComments |

Читайте новости

Дата опубликования: 20.V.2025 г. |

|