«…ТЕЛО МОЁ, МОЖЕТ БЫТЬ, И УДАСТСЯ ВЫЛЕЧИТЬ, НО ДУШУ – НИКТО И НИКОГДА, КРОМЕ ГОСПОДА БОГА, А ТАМ-ТО И ЕСТЬ САМАЯ БОЛЬ…»: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЕПИСКОПА БЕЛГОРОДСКОГО ИОАННИКИЯ |

Автор: В.В. Раков

|

|

| Курские епархиальные ведомости. 1914. № 3. 15 января.. |

На первой странице «Курских епархиальных ведомостей» от 15 января 1914 г., в официальном разделе, в траурной рамке была помещена краткая информация о событии, потрясшем не только курян, но и ставшем новостным лидером газетной периодике всей России: «Пребывающий в Путивльском монастыре, уволившийся, по болезни, на покой, Преосвященный Иоанникий, бывший викарий Белгородский, 10 января скончался».1 Как видим, в приведённом сообщении не содержится никакой информации об обстоятельствах смерти епископа.

|

| Путивльский Молченский Печерский монастырь |

Но уже в следующем номере «Курских епархиальных ведомостей» от 22 января 1914 г., в части неофициальной была помещена анонимная статья «Памяти Преосвященного Иоанникия», в которой содержится дополнительная информация о случившемся в монастыре: «10 сего января, в Путивльском Молченском монастыре, трагически скончался заштатный Белгородский епископ Иоанникий. Безвременная кончина сего доброго, мягкосердечного, отзывчивого на нужды людские щедрого благотворителя, неустанного за всех в горести и болезни сущих молитвенника и попечительного о своей пастве архипастыря, глубокой скорбью отзовётся в сердцах всех знавших его. Неумолимая смерть прервала нить многополезной жизни симпатичного владыки в возрасте, когда духовные и физические силы человека ещё сохраняют присущую им способность к кипучей и продуктивной деятельности. Он умер, едва свершив полвека земного течения, умер напрасной и ужасной смертью, умер, странно сказать, от рук своих, или, быть может, от рук чужих, преступных, злодейских».2

|

| Иоанникий, епископ Белгородский |

Иоанн Александрович Ефремов, епископ Белгородский Иоанникий родился 17 июля 1863 г. (по ст. ст.) в с. Пальчик Звенигородского уезда Киевской губернии в семье священника – протоиерея Александра Алексеевича Ефремова. Обучался в Уманском народном училище, в Уманском духовном училище, Киевской духовной семинарии. В 1885-1887 гг. при дворце великой княгини Александры Петровны служил законоучителем и воспитателем, а также церковным старостой при дворцовой церкви. Проходил курс академии в 1887-1891 гг. В 1891 г. пострижен в монашество. По окончании Киевской духовной академии определен преподавателем Священного Писания Киевской духовной семинарии. В 1892 г. определен смотрителем Киево-Подольского духовного училища. В 1893 г. назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии, а затем – ректором Киевской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита. В 1899 г. перемещен ректором Тверской духовной семинарии. В 1900 г. назначен настоятелем церкви при Императорской Российской дипломатической миссии в Афинах. В 1905 г. 25 февраля последовало Высочайшее повеление о бытии епископом Белгородским. В 1905 г., 3 июля хиротонисан во епископа Белгородского, викария Курской епархии. В 1906 г. 10 марта наименован первым викарием Курской епархии.

В 1897 г. получил степень кандидата богословия. Тема его кандидатского сочинения: «50-я глава Кормчей книги по новейшим о ней исследованиям». Вторая часть кандидатского сочинения напечатана в журнале «Руководство для сельских пастырей» за 1894-й год. Статьи, проповеди и библиографические заметки печатались в «Руководстве для сельских пастырей» (1892-1899 гг.). Речи и проповеди печатаются в «Курских епархиальных ведомостях» (с 1905 г.). В 1903 году напечатаны отдельной книгой «Поучения, речи и внебогослужебные чтения» архимандрита Иоанникия (Киев, 1903 г.). Некоторые статьи и поучения были напечатаны в «Воскресном чтении», «Киевских епархиальных ведомостях» и «Тверских епархиальных ведомостях», «Духовном вестнике Грузинского экзархата». 3

|

| Архимандрит Иоанникий. Поучения, речи и внебогослужебные чтения. Киев, 1903 |

В Государственном архиве Курской области, в фонде «Курская духовная консистория» хранится дело со следующим заголовком «Материал по делу о самоубийстве бывшего Белгородского епископа Иоанникия» с крайними датами 20 мая 1914 г. – 24 июня 1915 г. В деле содержится 48 документов, относящихся к этому неординарному событию, потрясшему не только прихожан курских церквей, но и общественность Российской Империи в целом. Введение этих документов в научный оборот позволит уточнить уже известные факты, а также выявить новые обстоятельства трагедии, произошедшей более века тому назад.

Уже 10 января 1914 г. в 16 час. 20 мин. Епископ Никодим из Белгорода направил в адрес курского Архиепископа Стефана телеграмму: «Хотя подробности кончины неизвестны, ввиду общеизвестной болезненности благословите завтра начать церковное поминовение почившего».4 Некоторые подробности случившегося содержались в телеграмме курскому Архиепископу Стефану, отправленной в этот же день из Путивля уездным исправником Михайловым: «Епископ Иоанникий сегодня скоропостижно скончался через самоповешание».5

|

| Никодим, епископ Белгородский |

Обследование места происшествия и проведение первичного дознания было осуществлено Путивльским уездным исправником Михайловым. В его рапорте на имя епископа Рыльского Феофана значится: «10 января около 10 часов утра Епископ послал своего келейника в церковь – служить, помощник же келейника стал топить печь. Почти всю ночь Епископ не спал, а под утро в 4 часа пил чай, а затем всё ходил по гостиной, в 8 утра направился в комнату, где помещался клозет и оттуда долгое время не выходил, о чем истопник сообщил возвратившемуся из церкви келейнику, который, подставивши стул к запертой двери, заглянул в верхнее окошко и увидел за шкапом висящую верёвку. Об этом он сейчас же дал знать настоятелю монастыря, казначею и другим, которые, выломавши дверь комнаты, куда ушёл Епископ, оказавшуюся запертой изнутри на задвижку, увидел Епископа Иоанникия висящим на верёвке в петле, а другой коней верёвки был прикреплён к крану, устроенному верху <… > Произведённым мною наружным осмотром совместно с уездным врачом, судебным следователями понятыми, а также осмотром двух врачей, приглашённых; прибывшими на другой день следователем по важнейшим делам, прокурором Сумского окружного суда и его товарищем, никаких наружных знаков, дающих указание на преступление, обнаружено не было; собранными же сведениями вполне было установлено, что покойный Епископ страдал неврастенией, и врачи единогласно высказали своё категорическое заключение, что самоповешание Епископа Иоанникия последовало в припадке временного умоизступления. На основании этого следователь по важнейшим делам, закончив предварительное следствие, дал разрешение на беспрепятственное погребение тела Епископа Иоанникия».6

Несмотря на необычайность самой ситуации и появлении первых известий о смерти епископа, диссонансных по своему звучанию, в первую очередь епархиальные круги волновал вопрос о погребении усопшего. 11 января 1914 г. в 15 час. 25 мин. Епископ Феофан телеграфировал из Путивля курскому Архиепископу Стефану: «Вскрытия не было. Произведён осмотр. Облачение и первая панихида совершены при участии всего градского духовенства. День погребения не выяснен».7

В этот же день, 11 января 1914 г. из Белгорода от Митрофания ушла телеграмма в Курск – ключарю8 священнику Владимиру Одинцову: «Потрудитесь узнать, кто и когда хоронит преосвященного. Уместны ли там представители духовенства монастыря Белгорода». 9

13 января 1914 г. пришла долгожданная телеграмма из Петербурга, поставившая все точки над i в деле Епископа Иоанникия: «Святейшим Синодом представляется совершить отпевание скончавшегося психически больного Епископа. Митрополит Владимир».10

|

| Харьковская газета «Утро» |

Погребение Епископа Иоанникия состоялось 13 января 1914 г. при участии путивльских священников, депутации из Белгорода при большом стечении молящихся и было окончено к трём часам пополудни.11 Харьковская газета «Утро» поместила некоторые подробности погребения тела епископа: «Около гроба покойного епископа Иоанникия всё время толпилась масса народа. Храм был переполнен. Литургию служил епископ Феофан. На просьбу разрешить сфотографировать лежащего в гробу епископа Иоанникия епископ Феофан ответил категорическим отказом. «И так слишком велик скандал», - сказал епископ <…> В надгробном слове епископ Феофан сказал, что страшная смерть епископа Иоанникия не должна служить соблазном, так как причина самоубийства – это болезнь, которую, несмотря на примерную жизнь епископа, Бог послал ему в испытание».12

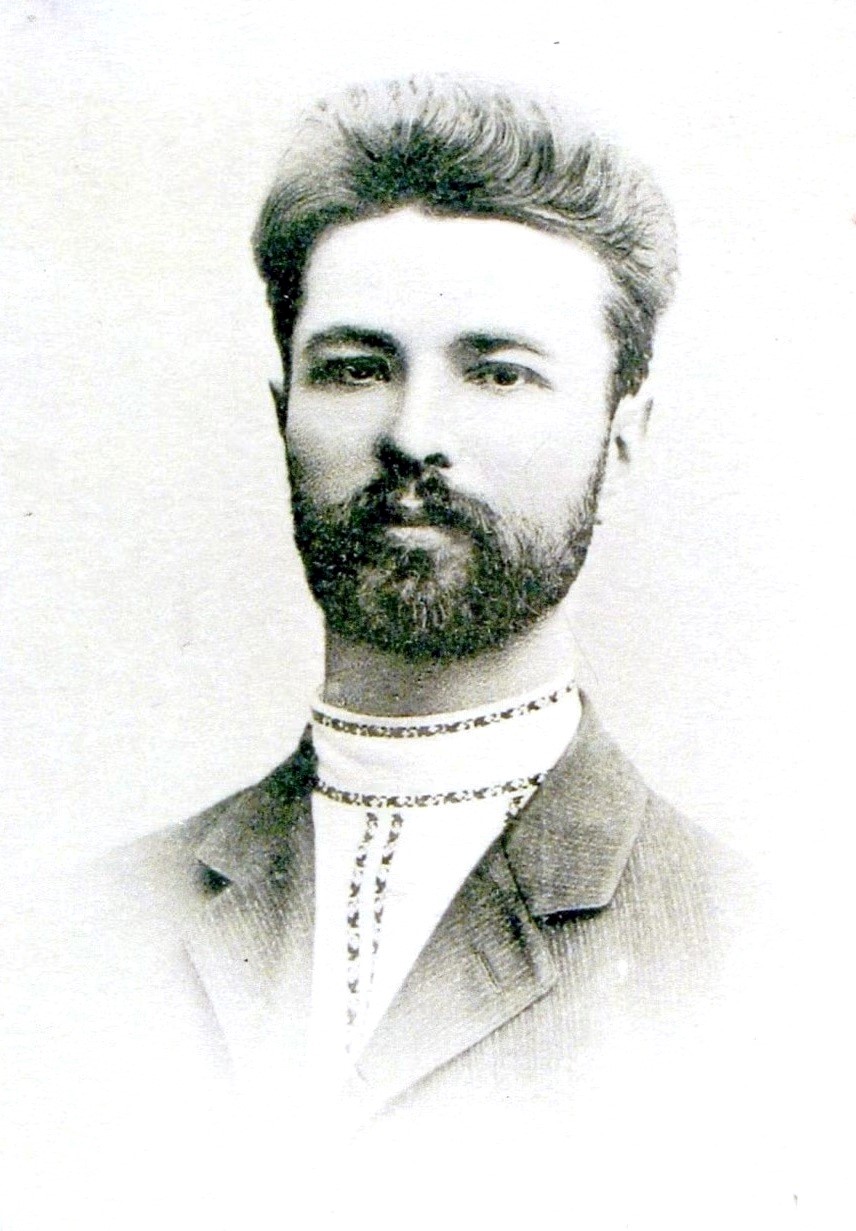

Епископ Иоанникий был похоронен против алтаря летней церкви Путивльского Молченского монастыря. Из родственников покойного на похоронах присутствовал брат – Сергей Александрович Ефремов, известный украинский писатель, автор литературоведческих книг «Шевченко й украінське письменство» (Киев, 1907); «Марко Вовчек» (Киев, 1907); «Тарас Шевченко, життя його та діла» (Киев, 1908); «Еврейска справа на Украінi» (Киев, 1909); «З громадьского життя на Украінi» (СПб., 1909); «Серед спіливих людей» (Киев, 1911); «Новий документ до старих позвів» (Киев, 1912); «Борис Грінченко, життя його та діла» (СПб., 1913); «За рік 1912-й» (Киев, 1913), «Iсторія украінского письменства» (Киев, 1913) и сестра. Мать на погребение приехать не смогла.

|

| Ефремов С.А., брат Епископа Иоанникия |

Неожиданная кончина Епископа Иоанникия обстоятельства смерти вызвали массу пересудов и версий. Уже 12 января 1014 г. харьковская газета «Утро» своей публикацией только «подлили масла в костёр» кривотолков. Некто А.Е. в статье под заглавием «Самоубийство епископа Иоанникия» писал: «Поразительное сообщение получено вчера ночью из Курска: покончил самоубийством, повесившись в келье, бывший епископ белгородский Иоанникий. Я встречал преосвященного в дни белгородских торжеств и знал, что он в Белгороде пользовался любовью среди прихожан, что к нему относились с большим уважением… Его деятельность не походила на деятельность соседнего рыльского епископа, усердного союзника, много отличившегося на этом поприще… Епископ Иоанникий, человек образованный, был далёк от так называемой «политики», т.е. от единения с Марковым, и не этим ли объясняется его преждевременный уход с кафедры, вызванный представлением курского архиепископа Стефана? <…>

В Белгороде епископа любили и ценили за сердечность, за редкую в высшем духовенстве доступность. Восемь лет он провёл на кафедре, был щедрым, добрым и незлобливым. Когда он, уволенный на покой в Путивльский монастырь, прощался с прихожанами – все плакали… Заплакал и сам епископ… Особенно жалело об увольнении епископа подчинённое ему духовенство… В Белгороде он учредил на свои средства школу при монастыре и много о ней заботился. Когда епископ уезжал из города, его карету окружила тысячная толпа. О нём сохранились самые лучшие воспоминания, как о действительно редком в наше время пастыре…».

|

| Здание бывшей лечебницы И.Я. Платонова в Харькове |

В редакционном комментарии к этой статье была помещена дополнительная информация: «Летом прошлого года покойный епископ находился на излечении в лечебнице д-ра И.Я. Платонова13. Еп. Иоанникий страдал воспалением нервов на правой руке на почве простуды. Никаких психических эксцессов у еп. Иоанникия не наблюдалось, кроме лёгкого угнетения, которое являлось результатом переутомления. Он жаловался на перегруженность работой, на несправедливое отношение к нему высших [начальников – В.Р.]… Еп. Иоанникий, человек в высокой степени гуманный, всегда вносил за собой атмосферу любви и покоя. И за короткое пребывание в лечебнице И.Я. Платонова его успели полюбить не только больные, но и служители.

Д-р И.Я. Платонов14, относившийся к своему пациенту с глубоким уважением, имевший с ним долгие и продолжительные разговоры, указывает на то обстоятельство, что никогда и в мыслях его пациента не проскальзывало решение покончить с собой самоубийством. Пробыв в лечебнице около двух месяцев, еп. Иоанникий отправился в Кисловодск, а оттуда к исполнению своих обязанностей. Судить о причинах его смерти не представляется никакой возможности».15

|

| Доктор И.Я. Платонов |

Две версии причин самоубийства епископа Иоанникия сразу стали предметом общественного обсуждения. Эти версии была сразу же изложены на страницах «Утра»: «Причину самоубийства епископа Иоанникия синодские круги видят в его душевной болезни. Утверждают, что после смерти Иоанна Кронштадтского еп. Иоанникий вообразил, будто он призван продолжить подвиги Иоанна, окружил себя странниками, пытался творить чудеса, прорицать. Однако, это заявление не находит себе подтверждения. Как сообщалось в «Утре», лечивший еп. Иоанникия К.И. Платонов категорически утверждает, что за всё пребывание больного в лечебнице «никаких психических эксцессов у еп. Иоанникия не наблюдалось, кроме лёгкого угнетения, которое являлось результатом переутомления».16

Иную точку зрения высказывали представители курского духовенства. Характеризуя состояние здоровья епископа в статье, посвященной памяти Иоанникия, «Курские епархиальные ведомости» писали: «Не отличаясь от природы крепким здоровьем, Преосвященный Иоанникий в последнее время так ослабел, что не мог с прежней работоспособностью исполнять свои ответственные обязанности, и потому вынужден был серьезно заняться своим лечением. Но ни продолжительный летний отдых на благодатном русском юге, ни искусство врачей не восстановили вконец расслабленных его сил и не излечили от злостной неврастении. 15 ноября 1913 г. состоялось Высочайшее утверждение доклада Св. Синода об увольнении первого викария Курской епархии, Белгородского епископа Иоанникия на покой. 1 декабря он совершил последнюю литургию в Белгородском Троицком монастыре, коленопреклоненный молился в последний раз у гробницы святителя Иоасафа, сердечно простился с богодарованной ему паствой и, напутствуемый ее благожеланиями, отбыл в Путивльский монастырь, в котором уже ждали его холодные объятия темной могилы».17

|

О проблемах со здоровьем будущего епископа Белгородского писал и его однокурсник по Киевской духовной академии Н. Шараевский: «Сразил его недуг давний, застарелый, неумолимый, физический недуг. Сколько я помню И. А., я не могу его представить без лекарств, особенно в последние годы студенчества, когда в академии мы жили в одной с ним комнате. Всякого рода микстуры, пилюли, порошки, – все это бром, ром, обливания водой и обтирания, вылеживания в больнице, строгий режим, диета, полное воздержание от всяких наркотиков, – всё это характеризовало и заполняло всю жизнь И. А. после академических занятий. Иначе и не могу его представить. Он вел продолжительную, непрерывную, упорную борьбу с нервной болезнью, пока не пал, сраженный ею».18 По причине болезни студент Киевской духовной семинарии Иван Александрович Ефремов был оставлен на второй год на 1 курсе.19

11 января 1914 г. Стефан, архиепископ Курский и Обоянский телеграфировал о случившейся трагедии Святейшему Правительствующему Синоду.20 А 16 января 1914 г. архиепископом было подготовлено подробное донесение. В ГАКО сохранился черновой вариант этого донесения с личной правкой архиепископа Стефана. В донесении содержится подробное описание об обстоятельствах, как предшествовавших смерти уволившегося на покой Преосвященного Иоанниия, бывшего епископа Белгородского и викария Курской епархии, так и последующего времени. Значительное место в донесении занимает описание последних двух лет жизни епископа Иоанникия, в котором превалирует мысль о наличии у него серьёзного заболевания: «Нервно-болезненное состояние Преосвященного Иоанникия мною было замечено вскоре же по моём приезде в Курск. Временами он чувствовал себя лучше, временами хуже. При ухудшениях здоровья ему были даваемы (частно) отпуски, то с отлучкою из Белгорода, как, например, летом 1912 года, то в виде освобождения от Консисторских дел.

Преосвященный Иоанникий, переутомлённый непосильным трудом перед открытием и во время открытия св. мощей Святителя Иоасафа Белгородского, простудился; простуда вызвала воспаление нерва правой руки в такой сильной степени, что больной не мог держать пера в руке. Лечение началось в Белгороде, но безуспешно.

|

К болезни нерва присоединилась бессонница, доводившая больного до крайней слабости. 23 сентября 1912 года Преосвященный Иоанникий освящал памятник Императору Александру II в слободе Велико-Михайловке, Новооскольского уезда, где для помещения его был отведён каменный сырой, неотапливаемый дом. Простуда усилилась и особенно чувствовалась болезненность рук, так что Преосвященный вынужден был носить тёплые перчатки. 10 декабря в день памяти кончины Святителя Иоасафа я был в Белгороде. Преосвященный Иоанникий был грустен и просил моего разрешения съездить в Харьков к врачу Анфимову. Я разрешил, но врач не помог больному.

В феврале 1913 года больной просил дать ему уже 28-дневный отпуск в Харьков. Разрешив просимый отпуск, я в письме своём советовал Преосвященному остановиться в Харькове у Высокопреосвященного Арсения, который с любовью примет его и удобно устроит, имея для приезда архиереев помещение; если же он постеснится, то может остановиться у Преосвященного викария. Преосвященные Харьковские посоветовали бы ему, к кому из докторов обратиться. Высокопреосвященный же Арсений при свидании со мной говорил мне, что он мог бы даже созвать консилиум из лучших врачей Харькова. Но Преосвященный Иоанникий поступил на излечение в лечебницу доктора Платонова, где его окружили большой таинственностью, не допуская к нему ни Высокопреосвященного Арсения и его викария Преосвященного Фёдора, ни даже Преосвященного Рыльского Никодима, и дозволяя являться только наместнику Белгородского монастыря игумену Симону, привозившему деньги для лечения Преосвященного.

По истечение месяца больной, не получив облегчения в лечебнице, вновь обратился ко мне с просьбой о продлении ему отпуска, а затем просил меня возбудить перед Святейшим Синодом ходатайства о разрешении ему 2-х месячного отпуска. Я ходатайствовал, и просимый отпуск был разрешен. После 4-х месячного лечения у доктора Платонова г.г. Бельские, с которыми Преосвященный был в близких и добрых отношениях, навестили его и, увидев, что здоровье его не улучшилось, а ухудшилось, убедили его ехать в Кисловодск.

17 августа 1913 г. Преосвященный Иоанникий возвратился в Белгород нервно – значительно успокоенным, но физически ужасно изнурённым, мучаясь теперь бессонницей. На другой день по его приезде он, по его личному желанию, Преосвященным Рыльским был соборован и представлял почти один скелет. До 1 октября делами монастыря управлял Преосвященный Рыльский, а с октября месяца ими начал заведовать сам Преосвященный Иоанникий, впрочем, ещё временами приезжал Преосвященный Рыльский. Делами Консистории он уже совсем не мог заниматься.

<… > Если бы Преосвященный Иоанникий был только викарием (без настоятельства в Белгородском монастыре), то, при распределении дел между мною и Преосвященным Рыльским, он мог бы ещё и далее числиться на месте. Но настоятельство в Белгородском монастыре, с его сложным хозяйством и ответственным служением народу, делало для сознания самого Преосвященного Иоанникия дальнейшее его пребывание на месте невозможным, почему он настойчиво просил об увольнении на покой. Я избрал больному местопребывание в Путивльском монастыре, в местности здоровой и живописной, где для жительства его было приспособлено настоятельское помещение, имеющее запасные комнаты для архиереев».21

|

Но газеты писали, что переезд в Путивль для епископа Иоанникия не был добровольным, и что он очень тосковал по Белгороду. Незадолго до своей трагической кончины он сказал лечившему его доктору Романову: «Я, как Гоголь, сжег все свои бумаги в Белгороде. Теперь мне нечего делать».22

Прощаясь с епископом Иоанникием, монахи Белгородского монастыря называли его «владыкой»… На что он, печально улыбнувшись, ответил: «Был владыкой, а теперь узник…». Он также переживал, что переводят его туда, где сидел Гришка Отрепьев.23

В архивном деле имеется записка протоиерея Андрея Петрова, раскрывающие обстоятельства последнего периода жизни Преосвященного Иоанникия: «Мания преследования душила покойного со дня прибытия из Белгорода, и особенно в первые дни. Каждый день ожидал приезда Владимира Карловича Саблера с каким-то архимандритом и даже давал распоряжения, чем и как угощать. «Вся Россия вздрогнет, когда узнает, какой он преступник и кто сидит на высоком посту!», – обычно подобные речи лились из уст Владыки нервно, повышенным голосом, и сейчас же сменялась на заунывный тон, – «Зачем меня трогали из Афин, я там был на месте» <…> Одно сильно беспокоило его: «Я, говорит, не сплю целыми ночами, а, следовательно, и жить не могу».24

Проведение расследования случившегося в Путивле Святейший Синод поручил Епископу Саратовскому Алексию, о чём 17 января 1914 г. и сообщил телеграммой Курскому Архиепископу Стефану обер-прокурор Синода К.Ф. Саблер: «Святейший Синод для выяснения обстоятельств кончины Епископа Иоанникия поручил Епископу Саратовскому Алексию собрать относящиеся сего сведения [в] Путивле, Белгороде, Курске. Преосвященный Алексий выезжает ныне [в] половине десятого вечера».25 К слову сказать, дядей Владимира Каровича Саблера был Василий Фёдорович Саблер – известный российский психиатр, давший научное обоснование необходимости разделения психически больных на острых (к ним применяли терапию и оставляли в больнице) и хронических (которых отправляли в богадельню) в зависимости от особенностей течения их заболевания и показал различия в терапевтическом подходе к ним.

Харьковская газета «Утро», ссылаясь на секретаря Синода Введенский, сообщала, что кроме выявления объективных данных о состоянии здоровья и поведении покойного, епископ Алексий должен расследовать «<…> в каких отношениях между собой были епископы Стефан и Иоанникий».26 Прибывшие в Белгород 21 января 1914 г. саратовский епископ Алексей и секретарь Синода Введенский провели опрос епископа Никодима, наместника иеромонаха Митрофана и монахов Алексеевского монастыря, гражданских должностных лиц.27

|

| Алексий, епископ Саратовский |

Среди опрошенных был и местный доктор В.П. Казанский, который сообщил корреспонденту газеты «Утро» о своей беседе с членами синодальной комиссии: «Епископ спросил меня о том, чем был болен покойный Иоанникий, не замечалось ли в нём душевных аномалий, нервных заболеваний и т.д. Я ответил, что, поскольку я знал покойного – это был душевно вполне здоровый человек. В смысле же физическом он был довольно слаб. Так, прежде всего, он был малокровен и мне пришлось, в три периода, сделать ему более ста подкожных впрыскиваний мышьяка. Большие страдания епископу причиняла невралгия руки, которую он, по его словам, получил довольно давно, простудившись во время богослужения на открытом воздухе <…> Я особенно настойчиво указал епископу, что все эти заболевания относились всецело к области физической, но, отнюдь, не психической. Абсолютно никаких уклонений в последнем смысле у епископа я не заметил, по крайней мере, до отъезда его в Харьков, в лечебницу Платонова <…>

Доктор Казанский подробно осветил перед епископом Алексием те причины, которые, по его мнению, могли отрицательно повлиять на нервную систему покойного: постоянные нелады с курскими архиереями – Питиримом, а затем Стефаном – интрига, которую вели против епископа некоторые представители епархиальной власти, нелады с рыльским, ныне – белгородским епископом Никодимом; упрёки в неправильном дележе монастырской кружки, в смысле неоказания помощи другим монастырям и не выделение доли в пользу высших епархиальных властей и т.д.».28

Одна из публикаций в харьковской газете привела к административному наказанию. Речь идёт о статье корреспондента «Утра» А. Епифанского «Белгородские впечатления».29 Архиепископ Курский и Обоянский Стефан 23 января 1914 г. уведомил Курского губернатора о неприемлемом, с его точки зрения, содержании статья, за что на редактора газеты «Утро» Харьковским губернатором наложен штраф в размере 500 рублей.30

Устный доклад Саратовского епископа Алексия был заслушан в Правительствующем Синоде 25 января 1914 г., а 13 февраля 1914 г. Правительствующий Синод получил и письменное его заключение. По итогам разбирательства Святейший Правительствующий Синод пришёл к выводу, что «<…> по заключению профессора Харьковского университета Анфимова, Преосвященный Иоанникий страдал душевным заболеванием, носящем в психиатрии название мрачного помешательства (меланхолии) и печальная кончина последовала в припадке бурной предсердечной тоски, при несомненном временном омрачении сознания».31

|

| Курская быль. 1914. 4 ноября. |

Перед отъездом из Белгорода в Путивль у епископа Иоанникия было около 20 000 руб. собственных средств, большую часть из которых он раздал своим родственникам и бедным, 2 000 руб., передав на хранение настоятелю Белгородского монастыря, оставив на свои расходы небольшую сумму.32 После смерти епископа Иоанникия остались деньги в сумме 1 793 руб., которые, на время поиска наследников, решением Курской духовной консистории были положены на хранение в Курское отделение Государственного банка.33 Наследником первой линии по действующим законам выступала мать епископа Дарья Дмитриевна Ефремова. В целях определения её местожительства Курская духовная консистория направила 25 мая 1914 г. в адрес Киевского городского полицейского управления запрос с просьбой опросить Сергея Александровича Ефремова, брата епископа Иоанникия, проживавшего в г. Киеве, по Гоголевской улице, 27, не находится ли у него мать. Ответ за подписью Лукьяновского г. Киева полицейского участка был получен в Курске 23 июня 1914 г. и гласил: «Сообщаю Курской духовной консистории, что мать покойного епископа Иоанникия, вдова протоирея Дарья Ефремова, в настоящее время находится в м. Ракитна Васильковского уезда Киевской губ.».34

Но, как выяснилось, Дарьи Дмитриевны по указанному месту не оказалось: Васильковская уездная полицейская управа установила, что Д.Д. Ефремова переехала к своему сыну Николаю Александровичу Ефремову, который служил чиновником в казённой палате г. Екатеринославля. Кроме того, матери покойного епископа необходимо было время, чтобы утвердится в праве наследования.35 К сожалению, нам не удалось выявить документы, которые бы подтвердили получение его матерью денег, оставшихся после смерти епископа Иоанникия.

Протоиерей Андрей Петров рассказывает, что пригласил в Путивльский монастырь для Преосвященного Иоанникия опытного врача Романова, который после освидетельствования последнего сообщил, что никаких лекарств не назначает, снотворные порошки предлагает забросить, а взамен – ежедневные прогулки, выезд на лошади, свежий воздух и успокоительные ванные. Выслушав врача, владыка сказал: «…Тело моё, может быть, и удастся вылечить, но душу – никто и никогда, кроме Господа Бога, а там-то и есть самая боль».

Никто никогда не сможет узнать, что творилось в мятущейся душе епископа Иоанникия. Вероятно, тесно сплелись сразу несколько причин: и физические страдания, и человеческие сомнения, и духовные проблемы, и психическое состояние, отягощённое указанными обстоятельствами. Но смерть Преосвященного Иоанникия была лишь концом его земного пути, вовсе не перечеркивая многолетнего служения Вере, Отечеству и пастве.

1. Курские епархиальные ведомости. 1914. 15 января. № 3. С.1.

2. Курские епархиальные ведомости. 1914. 22 января. № 4. С.89-90.

3. См.: Курские епархиальные ведомости. 1914. № 4. 22 января. С. 89-92; Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. Т. 1: А-Й / [сост. В.И. Ульяновский]. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви. 2014. С. 500.

4. Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 145.

5. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 151.

6. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 88-88 об.

7. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 146.

8. Ключарь – должностное лицо при соборных церквах, в особенности при кафедральных соборах, из состоящих при них священников или протоиереев; занимает первое место после настоятеля. Обязанность его состоит в наблюдении за целостию всех церковных вещей и распоряжении ими для богослужебного употребления, он ведет им опись и хранит ключи от помещений, в которых находится утварь, священные сосуды. На него же возлагается наблюдение за порядком богослужения в соборе.

9. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 152.

10. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 153.

11. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 150.

12. Утро. Харьков. 1914. 15 января. № 2198.

13. Частная лечебница для нервных и душевнобольных врача И.Я. Платонова в г. Харькове [Устав]. Харьков: Б. и., 1886. 14 с.

14. Платонов Иван Яковлевич, уроженец д. Змененчик Щигровского уезда Курской губернии. Отец будущего выдающегося врача был в деревне звонарём и мечтал вывести сына в люди, сделав из него священника. Впрочем, через четыре года обучения на казённом счету тяга к врачеванию вынудила юного крестьянского сына пойти против воли отца и покинуть Курскую духовную семинарию, перейдя на медицинский факультет Харьковского императорского университета. На пятом курсе он окончательно определился со своим выбором, связав его с лечением нервных болезней. В 1875 году И. Я. Платонов получает диплом с отличием и начинает карьеру в качестве психиатра в крупнейшем в Российской империи медучреждении психиатрического профиля – Харьковской губернской земской больнице.

15. Утро. Харьков. 1914. 12 января. № 2195.

16. Утро. Харьков. 1914. 14 января. № 2197.

17. Курские епархиальные ведомости. 1914. № 4. 22 января. С. 91-92.

18. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. Т. 1: А-Й / [сост. В.И. Ульяновский]. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви. 2014. С. 505.

19. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И. Титова и архива КДА: в 4 т. Т. 1: А-Й / [сост. В.И. Ульяновский]. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви. 2014. С. 500.

20. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 81.

21. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 81-83.

22. Утро. 1914.15 января. № 2198.

23. Утро. Харьков. 1914. 21 января. № 2204.

24. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 86-87.

25. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 147.

26. Утро. Харьков. 1914. 18 января. № 2201.

27. Утро. Харьков. 1914. 22 января. № 2205.

28. Утро. Харьков. 1914. 24 января. № 2207.

29. Утро. Харьков. 1914. 21 января. № 2204.

30. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 121.

31. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 129-129 об.

32. Утро. Харьков. 1914. 15 января. № 2198.

33. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 135-135 об.

34. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 138-138 об.

35. ГАКО. Ф-20. Оп. 2. Д. 509. Л. 142-143.

Статья опубликована в «Сборнике материалов научно-практической конференции "Земля святых: церковные архивы в прошлом и настоящем". – Белгород, 2021. – С. 34 – 45».

|